■INDEX■

■“今日から始める防災・減災”南海トラフ地震に備えよう

●〝いつ起きてもおかしくない〟巨大地震

●鹿児島県内の被害は?最悪のケースで約1400人が死亡

●発表されたらどう行動する?南海トラフ地震臨時情報

●〝家族防災会議〟を開こう!

■「リビング防災・減災検定」に挑戦しよう!

■協賛社紹介

“今日から始める防災・減災”

南海トラフ地震に備えよう

※この記事はリビングかごしま2025年6月21日号の特集を再編したものです。

〝いつ起きてもおかしくない〟巨大地震

教えてくれたのは…

鹿児島地方気象台

南海トラフ地震防災官

茅野 真一郎さん

昨年8月に宮崎県沖の日向灘で発生した地震で、初の「南海トラフ地震臨時情報」が出されたのは記憶に新しいと思いますが、南海トラフ地震とはどのようなものか、皆さん詳しく知っていますか。

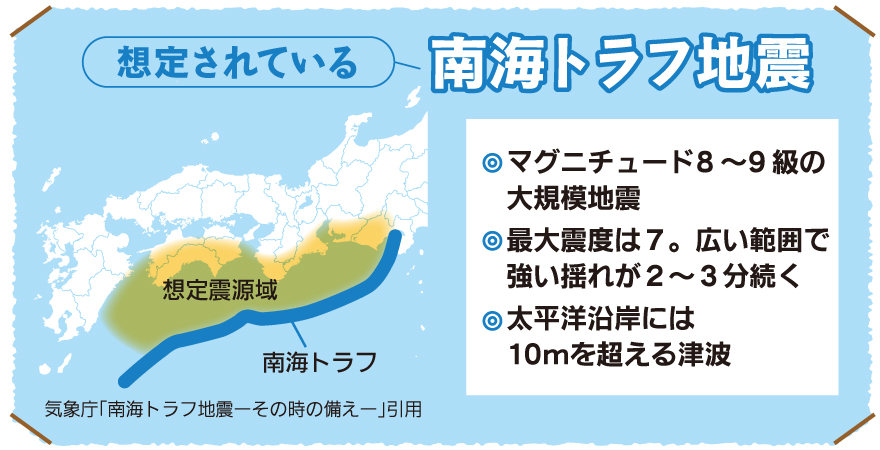

「南海トラフ地震は、静岡県の駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域とする大規模地震です。100年から150年間隔で繰り返し発生し、大きな被害をもたらしてきました」と話すのは、鹿児島地方気象台の南海トラフ地震防災官、茅野真一郎さんです。「前回の地震から約80年が経過しており、マグニチュード8~9級の地震が、30年以内に80%の確率で発生する恐れがあります」と注意を呼びかけます。

想定されている地震は、最大で震度7。太平洋沿岸の広い地域に10mを超える津波が予測されています。「いつ起きてもおかしくない」という南海トラフ地震。県内の被害想定や、発生が危惧される場合に発表される「南海トラフ地震臨時情報」について聞きました。

鹿児島県内の被害は?

最悪のケースで約1400人が死亡

政府が3月末に発表した南海トラフ地震の被害想定では最悪のケースの場合、鹿児島県内で死者が約1400人、負傷者が約6000人出る恐れがあるとされています。死者のほとんどが津波によるもので、負傷者の多くは建物倒壊が原因とされます。

想定される地震は鹿屋市、曽於市、霧島市、志布志市などが最大で震度6弱。津波の高さは最大で屋久島町13m、西之表市11m、肝付町10m、東串良町9mなどと太平洋沿岸に高い津波が予測されています。また、鹿児島市などは次のように想定されています。

◎鹿児島市

最大震度…5強、最大の津波の高さ…4m

1mの津波が到達するまでの時間…1時間45分

◎姶良市

最大震度…6弱、最大の津波の高さ…3m

1mの津波が到達するまでの時間…2時間25分

◎日置市

最大震度…5強、最大の津波の高さ…4m

1mの津波が到達するまでの時間…1時間48分

発表されたらどう行動する?

南海トラフ地震臨時情報

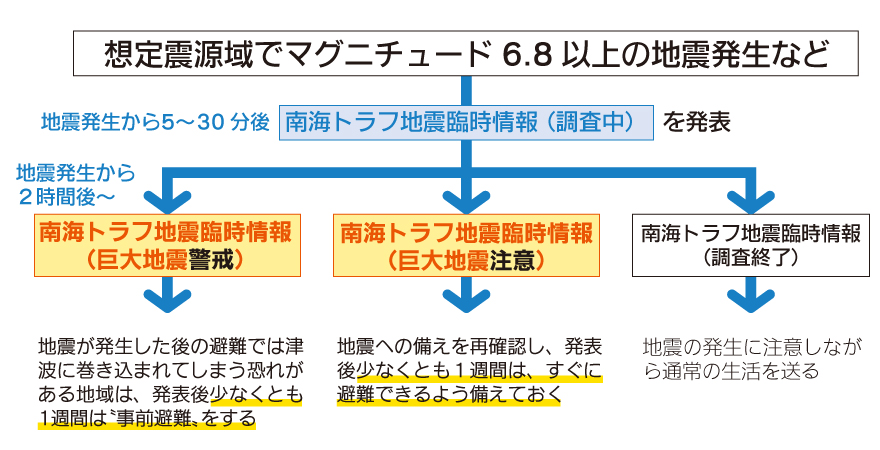

南海トラフ地震発生の可能性が高まった際に、気象庁から発表されるのが「南海トラフ地震臨時情報」です。想定震源域で一定以上の地震等が起きると南海トラフ地震臨時情報の「調査中」が発表され、専門家が関連性を検討します。その結果、地震発生の可能性が高いと判断されると、「巨大地震警戒」または「巨大地震注意」が出されます。発表されたら、下記のように行動しましょう。

〝家族防災会議〟を開こう!

南海トラフ地震に備え、家庭では日頃から防災対策をしておくことが何よりも重要です。防災士の資格を持ち、防災教育に力を入れている鹿児島大学教育学部の准教授・黒光貴峰さんは「いざという時に家族みんなが冷静に行動できるよう〝家族防災会議〟を開きましょう」と呼びかけます。家族で避難や備蓄品などについて話し合うことは〝命を守る行動〟そのもの。実際の避難行動を落ち着いて行うための大切な準備になります。次のポイントに気を付けながら話し合ってみて。

教えてくれたのは…

鹿児島大学教育学部

准教授

黒光 貴峰さん

家族防災会議は1回で終わりではなく、子どもの成長や環境の変化に合わせて見直しが必要です。家族で「防災の日」を決めて、1年に1回話し合いましょう。

【ポイント1】〝なぜ防災について話すのか〟を共有する

防災は〝怖い話〟ではなく〝家族を守る話〟です。「南海トラフ地震が発生したらどうする?」という問いかけからスタートして、〝なぜ話し合うのか〟を家族で共有しましょう。

【ポイント2】さまざまな状況を想定する

地震発生時に、家族が全員そろっているとは限りません。学校や会社など外出先での被災や、夜間の発生など、さまざまな状況を想定して考えることが大切です。

【ポイント3】家族の役割分担を決める

避難の際に〝誰が何をするのか〟を事前に決めておくと混乱を軽減できます。「非常持ち出し品を持つのは誰?」「祖父母は誰がサポートする?」などと、それぞれの役割を決めましょう。

【ポイント4】避難場所と連絡手段を確認する

被災時に家族が離れている場合でも再会できるよう、集合場所(家の前、公園、避難所など)と、連絡方法(LINE、災害用伝言ダイヤル、メモの置き場所など)を決めましょう。

【ポイント5】非常持ち出し品と備蓄品を準備・点検する

発生直後に持って逃げる「非常持ち出し品」と、家に備えておく「備蓄品」の準備・点検をしましょう。実際に使ったり、非常食を試食したりして、使い勝手を確かめておくことも大切です。

【非常持ち出し品】

外へ避難する際に持ち出す、最小限のセットです。両手が使えるリュック型が基本。すぐに持ち出せるよう玄関周辺に準備しましょう。

□飲料水(500㎖×2本程度) □保存食(栄養補助食品、ようかんなど)

□モバイルバッテリー □懐中電灯 □マスク、除菌シート □携帯トイレ

□救急セット(ばんそうこう、常備薬) □家族の連絡先メモ □現金(小銭も)

□防寒具(簡易ブランケット、カイロ) □笛(助けを呼ぶため)

※一例なので、家族に合わせてリストアップを

【備蓄品】

避難所へ行かずに〝自宅避難〟する場合や、ライフライン復旧までの生活に必要な備え。最低3日分、できれば1週間分を用意しましょう。

□飲料水(1人1日3ℓ) □主食(レトルトご飯、カップ麺、パスタなど)

□おかず(缶詰、レトルト食品、乾物など)

□調理器具(カセットコンロ、ボンベ、紙皿、割り箸など)

□トイレ用品(非常用トイレ、トイレットペーパー)

□ラップ、アルミホイル(皿の代わりや防寒にも使える) □生理用品、オムツ

□ラジオ、電池 □ごみ袋(さまざまな用途に使える)

※一例なので、家族に合わせてリストアップを

挑戦しよう!

「リビング防災・減災検定」

クイズに答えながら防災・減災について学べる「リビング防災・減災検定」を実施します。正解した人の中から抽選で10人に「防災グッズ」をプレゼント。2025年9月30日(火)まで実施します。下記からアクセスし、ぜひチャレンジしてみて!

自然災害に関する読者アンケート募集!

「リビング防災・減災プロジェクト」では、南海トラフ地震などの自然災害に対する、読者アンケートを実施します。質問は、災害への意識や家庭での備えに関する約10問。回答者の中から抽選で5人にクオカード1000円分をプレゼントします。締め切りは2025年7月6日(日)。下記からアクセスして、応募フォームに回答を。

※回答は無記名で紹介する場合があります

協賛企業と各社の取り組みを紹介

「リビング防災・減災プロジェクト」 今後、ワークショップなどを実施!

南日本リビング新聞社が、子どもとその家族、地域とともに取り組む「防災・減災プロジェクト」は、今後、小学生を対象にしたワークショップなどを実施します。紙面でも「協賛企業の取り組み」など防災に関する情報を発信しながら、皆さんと一緒に災害に備えていきます。

※順不同