鹿児島中央駅から車で約23分。慈眼寺公園に隣接する場所に「鹿児島市立ふるさと考古歴史館」があります。

館内では、鹿児島市内を中心に遺跡で発掘された遺物(※)や、それらの関連資料が展示されています。先人たちが残した貴重な遺物を通して、鹿児島の歴史を学ぶことができます。

※遺物・・・遺跡から発掘される土器、石器、金属器、木製品、ガラス製品、骨角器など、人が作ったものや、自然から切り離されて使用された動産的な「モノ」のこと

なかでも人気なのが体験型展示。遊びながら考古学の世界にふれられる工夫がいっぱいで、子どもはもちろん、大人も“歴史っておもしろい”と感じられる内容です。

ここでは、「考古学ってむずかしそう」「歴史はちょっと苦手」という人でも、楽しめる「鹿児島市立ふるさと考古歴史館」の魅力を紹介していきます。

人気の発掘体験や古代体験、手作り体験などイベントが盛りだくさん

子どもたちに人気の「発掘体験」と「巨大真弧(まこ)で形をとろう」は、常設展の観覧料だけで参加できます。スコップ片手に掘っていく「発掘体験」は、遺物を見つけた瞬間のドキドキはまるで本物の考古学者。見つけた遺物のシールをもらえるのも嬉しいポイントです。

「巨大真弧で形をとろう」は、土器の形を調べる道具「真弧(まこ)」を大きくした体験コーナー。真ん中に立った人を、なぞるように形を測ります。遊びながら、考古学の道具や仕組みを知ることができる体験です。

「発掘体験」の実施時間は、夏休み等は増えるので、お出かけ前にホームページや電話で確認を。

その他には、「火おこし」(常設展観覧料のみ)や「古代服体験」(無料)など、古代の暮らしを体感できる体験や、常設展観覧料と材料費で参加できる「まが玉づくり」や「土器づくり」「はにわづくり」「皿づくり」「手形づくり」「土器風鈴づくり」など、オリジナル作品を作る体験も楽しめます。

夏休みや冬休み、土日には季節に合わせた特別イベントが開催されているので、Instagramや公式ホームページで最新情報をチェックしてみてください。

子どもたちの声が響く、常設展示の見どころ

常設展示では、見て・触れて・体感できる工夫がほどこされています。「会話をしながら、にぎやかに過ごしてほしい」と語るのは、館長の塩田さん。静かに鑑賞するだけでなく、一緒に訪れた人と感想を交わしながら進むことで、新たな発見があるかもしれません。

ここでは、常設展示の見どころを紹介していきます。

【見どころ①】地層をそのまま展示!3つの火山灰層の「剥ぎ取り地層」

展示スペースの入り口を入ってすぐ、発掘調査を紹介するコーナーから続くのが、壁一面に広がる地層展示です。薄暗い空間の中に足を踏み入れると、まるで地中深くに入り込んだような感覚を味わえます。

ここに展示されているのは、実際の地層の形状をそのままの状態で再現した「剥ぎ取り地層」。合成樹脂を地層に塗り、布などで補強して固めたあと、表面を薄く剥がして採取したものです。過去の巨大噴火で形成された3つの火山灰層が確認でき、遺物の年代を割り出す手がかりにもなっています。

【見どころ②】年代ごとにたどる暮らしと文化の移り変わりや出土品

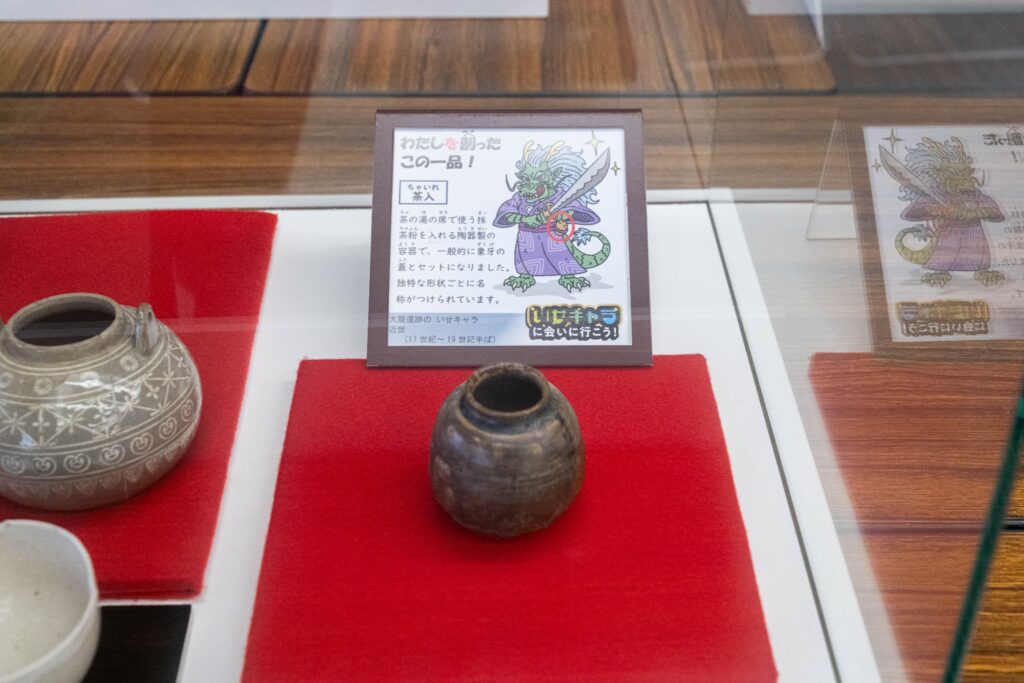

スロープ状になった展示スペースでは、旧石器時代から近代まで、時代ごとに出土品が並びます。土器や石器を中心に、人々の生活や技術、社会の変化をたどることができます。

展示を眺めながら、「この時代の人たちはどんな暮らしをしていたのだろう」と想像をふくらませてみるのも楽しいひとときです。

南九州は酸性の土壌が多いため、骨や貝、木などの有機質の遺物は残りにくいのが特徴です。

そのなかで、下福元町の「草野貝塚」からは、獣骨で作られた釣り針や貝殻製の装飾品などが良好な状態で多数見つかっています。

これらの出土品からは、土地の性質が当時の暮らしや生活の様子に大きく影響していたことがうかがえます。

出土品からは、使われている素材を手がかりに、当時は遠く離れた地域との交流が行われていたことや、その時代の背景を知ることができます。

展示の一部では、実際に素材や土器に触れられるコーナーも。手に取って重さや質感を感じると、古代の世界がぐっと身近に感じられます。

このコーナーでは、上福元町の「不動寺遺跡」から出土した数多くの遺構(※)と、約30万点に及ぶ遺物の一部が展示されています。

なかでも注目すべき展示は、市指定文化財である「方格規矩四神鏡(ほうかくきくししんきょう)」の破鏡(はきょう)です。さらに、火葬された骨を骨壺に納めて埋葬した「火葬墓」は、出土当時の状態で保存・公開されています。

※遺構・・・過去の人間活動の痕跡で、地面に定着しており、動かせない構造物やその痕跡のこと

【見どころ③】鹿児島市の遺跡を楽しく学べる「地形テーブル」と個性豊かな「いせキャラ」

展示室の中央には、鹿児島県の形をかたどった模様のカーペットが敷かれ、その上に鹿児島市の地形テーブルが設けられています。市内に点在する遺跡の位置がひと目でわかる仕組みで、電子パネルを操作すると、各遺跡の概要や出土品の情報を確認できます。

クイズコーナーもあり、全問正解するとスタンプがもらえるお楽しみも。

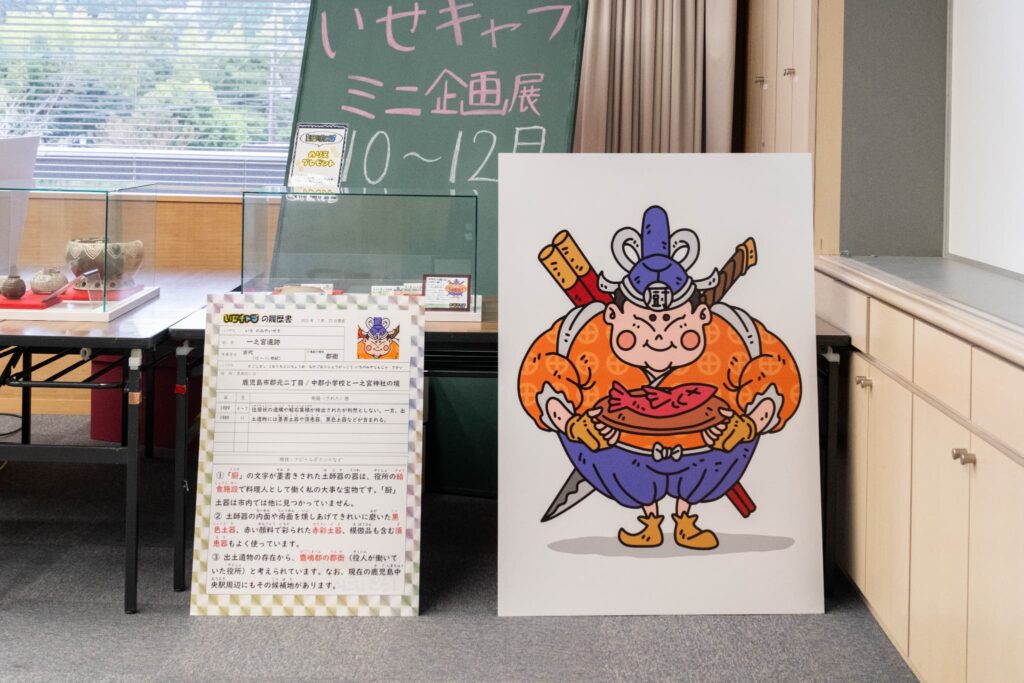

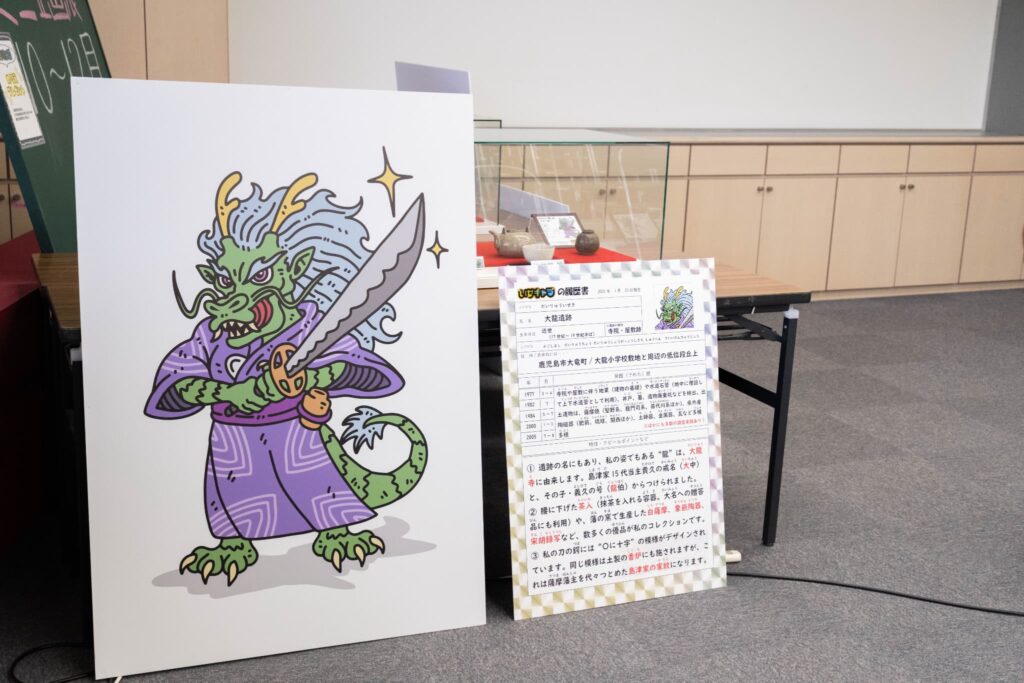

ここで注目したいのが、各遺跡をモチーフにしたキャラクター「いせキャラ」です。

建物の遺構や出土品など、それぞれの遺跡の特徴をもとにデザインされており、2025年10月の時点で16のキャラクターが。2025年7月23日~9月23日には、全キャラクターと出土品を一堂に展示する企画も開催され、多くの人でにぎわいました。今後も新しいキャラクターの登場や、それにちなんだイベントが予定されているそうです。また、ローテーションで2つの「いせキャラ」が会議・視聴覚室に常時展示されており、訪れた際に見ることができます。

鹿児島の歴史や考古学の魅力を、遊びながら体験できる「鹿児島市立ふるさと考古歴史館」。家族での週末のお出かけはもちろん、友人やカップルでのちょっとした散策にもぴったりです。展示や体験を通して、過去の暮らしや文化を感じながら、新しい発見のある時間を過ごしてみませんか。

鹿児島市立ふるさと考古歴史館

- 住所

- 鹿児島県鹿児島市下福元町3763-1

- 電話番号

- 099-266-0696

- 営業時間

- 9:00~17:00

- 休館日

-

月曜 (休日のときはその翌平日)

年末年始(12月29日~1月1日) - 常設観覧料金

-

大人(高校生以上):450円

小学生・中学生:220円

※団体割引、年間パスポートについては公式ホームページを

- 可能な支払い方法

- 現金のみ

- 駐車場

- 有

- @kouko.kan