南日本リビング新聞社が子どもとその家族、地域とともに取り組んでいる「防災・減災プロジェクト」。夏休みに、県内の小学生を対象に行ったワークショップの様子を紹介します。

命を守る行動を専門家から学ぼう

専門家による講座を通して小学生が自然災害への備えを学ぶ「防災・減災ワークショップ」。今年は8月18日に鹿児島大学で開催し、応募者の中から抽選で選ばれた小学2~6年生23人と、その保護者が参加しました。

今回のテーマは「南海トラフ地震」。ワークショップでは、地震や津波が起きた時に、自分の周りでどんな被害が出るのか。そして、災害が起きる前にできる備えや、発生した時にどんな行動を取ればいいのかを、専門家と一緒に考えていきました。

【ステップ1】

南海トラフ地震を知り、災害時の行動を考えよう

まずは、鹿児島地方気象台による授業です。講師の轟日出男さんは、最初に南海トラフ地震を解説。「静岡県の駿河湾から宮崎県の日向灘沖にかけてが想定震源域で、100年から150年の周期で繰り返し発生しています」という話に、子どもたちはもちろん、観覧の保護者も真剣に耳を傾けます。

次に、地震と津波の発生時にどう行動するのかを、地図を使って班ごとにシミュレーション。地震発生直後、1分後、3分後…と、時間ごとに取るべき行動を考えていきます。「津波が来るかもしれないから高い場所へ逃げる」「まずは情報収集」「川から離れる」などと意見を出し合い、地図に行動や避難ルートを記入。命を守るためにはどうすればいいのかを話し合いました。

【ステップ2】

手作り食器と防災食作り

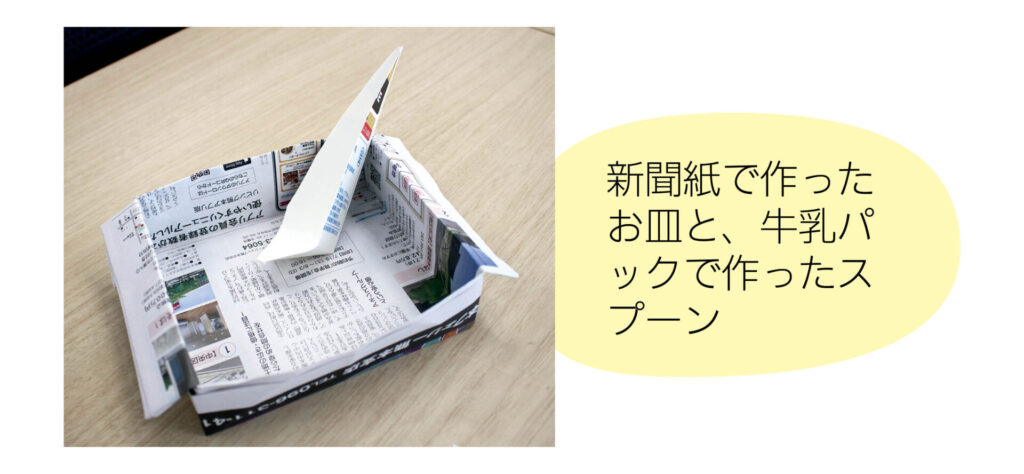

続いては、災害時の食を考える講座です。被災時は食器が割れたり、あっても断水で洗えなかったりする場合も。そこで鹿児島大学教育学部の教授・黒光貴峰さんの指導で、身近なものでできる食器作りに挑戦。新聞紙でお皿、牛乳パックでスプーンを作りました。

そして、フードコーディネーターであるTable of Smileの杉水流直子さんに教わりながら〝防災食作り〟。カセットコンロと耐熱性のポリ袋があれば調理できる「オムレツ」にチャレンジです。ポリ袋の中に卵やツナなどの具材を入れて混ぜ合わせ、湯せんで火を入れます。完成したオムレツを、手作りのお皿とスプーンで食べると、どのテーブルからも「おいしい!」の声が上がっていました。

【ステップ3】

自分の身を守るために!

最後は、鹿児島大学の黒光さんによる授業。災害時に役立つ防災グッズを入れた「防災ポーチ」と、緊急時の連絡先や避難場所、自分の情報を記入した「まもりんカード」の作成に取り組みました。「地震は、いつどこで発生するか分かりません。学校や習い事への行き帰りなど、1人でいる時に発生する可能性もあります。ポーチやカードを持ち歩くことで、緊急時に冷静に対応する助けになります」と黒光さん。

地震と津波から命を守る心構えと行動を学び、1日を通して防災への理解を深めた子どもたち。「地震や津波の怖さを知った」「災害が起こったら今日学んだことを生かしたい」など、意欲的な意見が多数出されました。

まもりんカードはこちらからダウンロードできます

協賛企業/オプシアミスミ、鹿児島トヨタ、アミュプラザ鹿児島、一条工務店、

鹿児島日産自動車、田丸ハウス、日之出紙器工業、ヤマサハウス(順不同)

協力/鹿児島大学教育学部、鹿児島地方気象台、Table of Smile

主催/南日本リビング新聞社 後援/鹿児島市、鹿児島市教育委員会